El Partido Socialista Obrero Español se presenta como la gran columna vertebral del progreso democrático en España. Presume de 145 años de historia, pero lo que oculta —o edulcora— es una genealogía marcada por el radicalismo, el autoritarismo de partido y una relación muy ambigua con el Estado de derecho. Hoy, en pleno 2025, mientras su cúpula política se tambalea por escándalos judiciales que salpican al núcleo del poder, conviene mirar no sólo a la corrupción contemporánea, sino también a los antecedentes históricos que explican esta deriva.

El caso Koldo, con Santos Cerdán —exsecretario de Organización del PSOE— ya en prisión provisional, es solo la punta del iceberg. A su alrededor, se despliega una red de lealtades políticas, favores empresariales, tráfico de influencias y posibles delitos de malversación. Le acompaña José Luis Ábalos, exministro, que reconoció públicamente haber sido alertado por Pedro Sánchez de la investigación que pesaba sobre su asesor. Un «chivatazo» que ya ha sido denunciado ante los tribunales por presunta revelación de secretos y encubrimiento.

A ello se suma la investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente, por sus vínculos con empresas que recibieron fondos públicos tras sus gestiones como directora de una cátedra universitaria. El cerco judicial crece, y la respuesta del Gobierno no ha sido la rendición de cuentas, sino la deslegitimación de los jueces, los medios libres y la oposición.

Y por si no fuera suficiente, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se mantiene en el cargo pese a estar procesado por el Tribunal Supremo por revelar datos protegidos. Un fiscal general imputado que se niega a dimitir mientras se espera de él que garantice la neutralidad y el respeto a la ley. No es solo una anomalía: es la quiebra institucional convertida en norma.

Pero este no es un fenómeno nuevo. Es una continuidad, con otras formas, de la vieja tentación autoritaria del socialismo español. Basta con mirar su papel en los años 30 del siglo XX.

Durante la Segunda República, lejos de defender una democracia plural y abierta, el PSOE protagonizó episodios de insurrección armada, como el golpe de Estado de octubre de 1934 contra el Gobierno legítimo, al que tachaban de «fascista» simplemente por incluir a ministros de la CEDA. En esa intentona revolucionaria, murieron más de mil personas, hubo sabotajes, incendios de iglesias y ataques a la propiedad privada. Fue un levantamiento con claras connotaciones insurreccionales, no una protesta democrática.

Posteriormente, el PSOE se fundió ideológicamente con el Frente Popular, una alianza de republicanos, comunistas y socialistas que no dudó en alentar la violencia política, el asesinato de opositores y la represión ideológica. El propio Indalecio Prieto, líder socialista, reconocería más tarde que el Frente Popular fue «una calamidad» para España. Y Largo Caballero, el llamado «Lenin español», abogaba sin tapujos por la dictadura del proletariado.

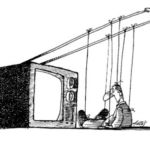

Así pues, el radicalismo no es una excepción en la historia del PSOE: es una constante que reaparece bajo distintas formas. Hoy no se asalta el Congreso ni se queman iglesias, pero se colonizan las instituciones, se desacredita a los jueces y se intenta controlar la opinión pública a través de medios subvencionados. El lenguaje ha cambiado, pero el impulso es el mismo: la subordinación del orden constitucional al interés del partido.

La falta de virtud que hoy vemos —el uso del poder para blindarse, el desprecio a la legalidad cuando estorba, la propaganda como sustituto de la verdad— no es accidental. Es el resultado de una cultura política arraigada. Una cultura donde el partido es lo primero, y el país viene después.

Durante 145 años, el PSOE ha transitado del marxismo revolucionario al progresismo tecnocrático, pero sin abandonar nunca el hilo rojo de la impunidad cuando alcanza el poder. Lo hizo en los años 30, lo repitió con los GAL y los fondos reservados en los 80, y hoy lo vemos de nuevo con las tramas que rodean a Pedro Sánchez.

España no solo necesita una alternancia política. Necesita una verdadera regeneración moral. Porque la corrupción no nace de la ley, sino de la pérdida de virtud. Y el PSOE, como partido y como cultura de poder, ha demostrado una y otra vez que no está dispuesto a reformarse desde dentro.

La democracia española solo podrá sobrevivir si se pone fin al uso partidista del Estado y se restaura la ética pública como principio rector. De lo contrario, nos encaminamos no hacia un nuevo ciclo político, sino hacia una lenta y previsible decadencia institucional.