Hay imágenes que lo dicen todo sin necesidad de palabras. La fotografía tomada en el Despacho Oval durante una reciente reunión entre Donald Trump y varios líderes europeos es una de ellas. En ella, el expresidente estadounidense aparece cómodamente sentado tras el histórico Resolute Desk, en posición central, dominante, casi imperial. Frente a él, en dos hileras simétricas de sillas sin mesa —ni siquiera una mesilla para guardar la dignidad—, los representantes europeos escuchan atentos, inclinados hacia adelante, manos entrelazadas, casi como alumnos ante el maestro.

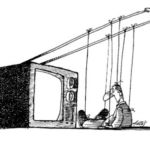

La escenografía no es accidental. En política, cada silla, cada ángulo de cámara y cada gesto tienen peso simbólico. Y esta imagen grita una verdad incómoda: Europa, pese a su historia, su peso económico y su retórica de soberanía estratégica, sigue actuando como un actor de reparto en el teatro del poder global dirigido desde Washington. El Despacho Oval se convierte así no en una sala de reuniones entre iguales, sino en una corte, con Trump como monarca del mundo libre, y los europeos como vasallos que vienen a presentar sus informes.

Es significativo que no se haya dispuesto una mesa redonda, ni se haya optado por un formato más horizontal y diplomático. No. Se eligió una distribución que subraya la asimetría, que proyecta autoridad y sumisión. La imagen, en el fondo, no retrata una reunión: retrata una relación de poder. De un lado, un Estados Unidos que, con Trump, no disimulaba su desprecio hacia la debilidad europea. Del otro, una Europa que no sabe si obedecer, disentir o simplemente callar.

Esto no es solo una cuestión de protocolo. Es una representación visual de una realidad política: la Unión Europea carece de una voz unificada, de una defensa propia y de una política exterior creíble. Frente a un líder como Trump —brusco, transaccional, y ajeno a los modales multilaterales—, los europeos se ven obligados a actuar con cautela, divididos y temerosos de caer en desgracia.

La escena duele más porque pone en evidencia lo que muchos quieren negar: que Europa, a pesar de sus discursos grandilocuentes sobre autonomía estratégica, no ha superado su dependencia de Estados Unidos, ni siquiera para tratar temas que la afectan directamente. La presencia del mapa de Oriente Medio al fondo del despacho —otro elemento cargado de simbolismo— recuerda que los conflictos más relevantes del presente se deciden sin el protagonismo europeo, cuando no sin su consentimiento.

En tiempos de guerras, crisis energéticas y desafíos geopolíticos globales, la UE debería presentarse como un bloque sólido, capaz de negociar de tú a tú con Washington. Pero esta foto cuenta otra historia: la de una Europa que va a la Casa Blanca a escuchar, no a exigir; a asentir, no a marcar rumbo.

En definitiva, esta imagen —que debería incomodar a más de uno en Bruselas, Berlín y París— es un espejo. Uno que devuelve una verdad incómoda: la debilidad europea no es una imposición, es una elección. Y mientras eso no cambie, seguiremos viendo escenas como esta, en las que los líderes del viejo continente no son actores, sino figurantes en el escenario del poder atlántico.